“兩個結(jié)合”研究:圖譜與展望

來源:思想政治工作研究作者:石小嬌 劉佳蕓 2024-11-13 09:35

在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上,習近平總書記明確提出“堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結(jié)合、同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合”。在黨的二十大報告中,習近平總書記再次強調(diào)“堅持和發(fā)展馬克思主義,必須同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合”。“兩個結(jié)合”一經(jīng)提出,迅即成為學術(shù)界討論和研究的熱點。

研究圖譜

本研究旨在通過CiteSpace軟件(全稱為CitationSpace,版本為6.3.R1)以知識圖譜的方式直觀呈現(xiàn)“兩個結(jié)合”理念研究領(lǐng)域的熱點、演進脈絡(luò)與前沿所在,精準把握當前“兩個結(jié)合”研究的前沿趨勢。

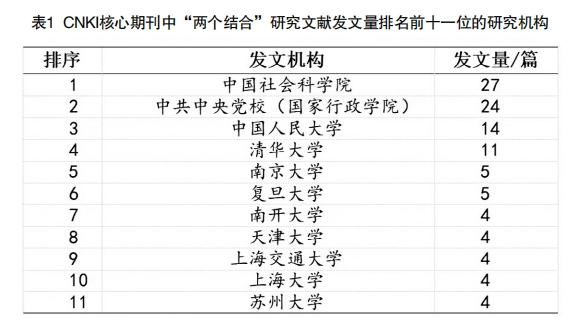

“兩個結(jié)合”研究發(fā)文相關(guān)機構(gòu)分析。從453篇文獻的期刊分布看,在有關(guān)“兩個結(jié)合”的研究文獻中,主要發(fā)表在中文社會科學引文索引來源期刊(CSSCI)、北大中文核心期刊和中國人文社會科學來源期刊(AMI)上。研究成果較多的單位有中國社會科學院等(詳見表1)。

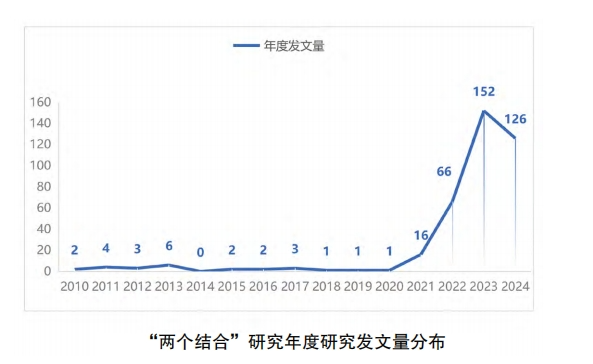

“兩個結(jié)合”研究熱度趨勢度分析。CNKI核心期刊中關(guān)于“兩個結(jié)合”的相關(guān)研究的第一篇研究文獻發(fā)表于1992年。2020年以前,CNKI收錄的相關(guān)研究文獻數(shù)量較少。1992—2020年,相關(guān)研究文獻數(shù)量逐漸增長。但較為明顯的是,自1992年至2020年的28年間,年發(fā)文量始終維持在10篇以下。自2021年至2024年,發(fā)文量有了明顯上升,2021年開始,年度發(fā)文量超過15篇,發(fā)文數(shù)量有了顯著增加,2023年(152篇)達到峰值(詳見下圖)。從發(fā)文時間節(jié)點來看,發(fā)文量的變化與黨的歷次全國代表大會的召開時間節(jié)點十分接近。

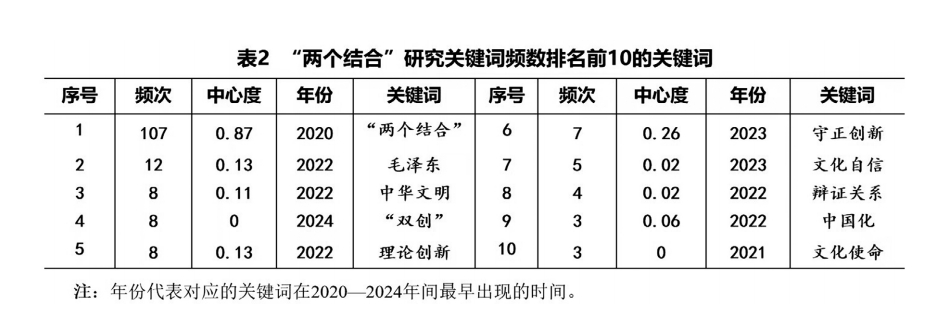

“兩個結(jié)合”研究關(guān)鍵詞相關(guān)度分析。關(guān)鍵詞出現(xiàn)的頻率往往反映某段時間該領(lǐng)域的研究熱點。因知識計量分析對數(shù)據(jù)“凈度”要求較高,為保障研究精度,筆者又以人工方式對上述文獻進行數(shù)據(jù)清洗,人工比對和閱讀每一篇文章的摘要、關(guān)鍵詞等基本信息,刪除與“兩個結(jié)合”主題相關(guān)度較低的文獻,得到時間跨度為2020年至2024年的有效文獻256篇,以此作為CiteSpace關(guān)鍵詞分析的樣本數(shù)據(jù)。在本研究所選取的256篇論文中,樣本中詞頻排在前10位的關(guān)鍵詞分別是“兩個結(jié)合”(107)、毛澤東(12)、中華文明(8)、“兩創(chuàng)”(8)、理論創(chuàng)新(8)、守正創(chuàng)新(7)、文化自信(5)、辯證關(guān)系(4)、中國化(3)、文化使命(3),關(guān)鍵詞的中心度越強,說明其與主題聯(lián)系越緊密(如表2所示)。

“兩個結(jié)合”研究關(guān)鍵詞聚類分析。CiteSpace關(guān)鍵詞聚類運算結(jié)果共生成6個聚類,聚類標簽數(shù)字越小,說明該聚類包含的關(guān)鍵詞越多。從聚類結(jié)果來看,宏觀層面上,學者們主要關(guān)注“兩個結(jié)合”理念生成的發(fā)展邏輯以及“兩個結(jié)合”理念與中華文明的關(guān)系(#0“兩個結(jié)合”、#1中華文明、#3發(fā)展邏輯);微觀層面上,通過聚類分布圖,可以看出學者還關(guān)注“兩個結(jié)合”的價值意蘊,主要從理論基礎(chǔ)、歷史方位、中國化的時代選擇和內(nèi)在結(jié)構(gòu)等方面進行研究(#5價值意蘊)。部分學者從“一個結(jié)合”即毛澤東思想論述出發(fā),論證“兩個結(jié)合”是在“一個結(jié)合”基礎(chǔ)上發(fā)展的新時代的斗爭哲學。

理論前沿

聚焦“兩個結(jié)合”與推進馬克思主義中國化時代化的關(guān)系。學術(shù)界普遍認為,“兩個結(jié)合”與馬克思主義中國化時代化密不可分、互為表里。首先,“兩個結(jié)合”是馬克思主義中國化時代化的歷史經(jīng)驗總結(jié)。中國化時代化馬克思主義行的原因就在于它是“兩個結(jié)合”形成的重大理論成果,中國共產(chǎn)黨百年奮斗取得的偉大成就得益于堅持“兩個結(jié)合”形成的中國化時代化馬克思主義創(chuàng)新理論成果。“兩個結(jié)合”是對馬克思主義中國化的歷史、經(jīng)驗和規(guī)律“實踐—認識—再實踐—再認識”以至無窮的過程。其次,“兩個結(jié)合”是深刻理解馬克思主義中國化時代化的關(guān)鍵“密鑰”。“兩個結(jié)合”思想是中國共產(chǎn)黨人馬克思主義觀的核心思想,是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義以科學態(tài)度對待馬克思主義的思想原則,尤其是“第二個結(jié)合”的提出,標志著我們黨對中國馬克思主義的理解達到了一個新的歷史性高度。再次,“兩個結(jié)合”是持續(xù)推進馬克思主義中國化時代化的根本途徑。“兩個結(jié)合”的前提是要充分認識馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想。理論上的清醒才能確保推進馬克思主義中國化時代化的政治堅定,才能深刻把握中華文明發(fā)展規(guī)律和深化我們黨對理論創(chuàng)新的規(guī)律性認識,才能牢牢掌握推進馬克思主義中國化時代化的歷史主動。顯然,學術(shù)界闡明“兩個結(jié)合”不僅是推進馬克思主義中國化時代化的關(guān)鍵所在,也是我們黨繼續(xù)取得成功的最大法寶,但關(guān)于“兩個結(jié)合”與馬克思主義中國化時代化的邏輯關(guān)系,即理論邏輯、歷史邏輯、價值邏輯、方法邏輯關(guān)系的研究略顯單薄。

聚焦“兩個結(jié)合”對中華文明生命更新和現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的重要作用。“兩個結(jié)合”展現(xiàn)中華文明生命體自我遞嬗演進和現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的作用。一是“兩個結(jié)合”重建中華民族的文化主體性。有學者認為,中華文化主體性體現(xiàn)在對“兩個結(jié)合”的創(chuàng)新發(fā)展和科學總結(jié),而“兩個結(jié)合”則為鞏固中華文化主體性提供根本途徑,為開創(chuàng)人類文明新形態(tài)奠定生成基礎(chǔ)、塑造建構(gòu)路徑、打開創(chuàng)新空間,譜寫建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明的新篇章。二是“兩個結(jié)合”推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。學術(shù)界日益關(guān)注到中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展”(“兩創(chuàng)”)以及馬克思主義中國化時代化的“兩個結(jié)合”的聯(lián)系與相關(guān)性。有學者認為,“兩創(chuàng)”的實踐應指向“兩個結(jié)合”,而“兩個結(jié)合”的實踐成果應納入“兩創(chuàng)”的理論總結(jié),二者貫穿革命、建設(shè)、改革與復興各個時期的文化發(fā)展中。三是“兩個結(jié)合”彰顯新時代新的文化使命。學術(shù)界普遍認為,中華民族現(xiàn)代文明是“兩個結(jié)合”的文明創(chuàng)造物,其之所以能夠孕育形成,源于“根脈”與“魂脈”之間的內(nèi)在契合、相互融通。“魂脈”與“根脈”的結(jié)合進一步拓展了中華民族現(xiàn)代文明的文化視野和文明時空,為開創(chuàng)人類文明新形態(tài)奠定生成基礎(chǔ)、塑造建構(gòu)路徑、打開創(chuàng)新空間。但如何將“兩個結(jié)合”與“兩創(chuàng)”這兩大命題統(tǒng)一于習近平新時代中國特色社會主義思想體系,是理解中華文明生命更新、當代中國文化現(xiàn)代化建設(shè)和中國式現(xiàn)代的關(guān)鍵一環(huán),仍是學術(shù)界的重要研究方向。

聚焦文化視域下的“兩個結(jié)合”的豐富內(nèi)涵和特征。“兩個結(jié)合”是中國共產(chǎn)黨百年來奮斗得出的歷史經(jīng)驗總結(jié),蘊含豐富而深刻的文化內(nèi)涵。一是“兩個結(jié)合”的契合性。有學者指出,“兩個結(jié)合”和“一個結(jié)合”相輔相成,“一個結(jié)合”包含了“第二個結(jié)合”的意蘊,“兩個結(jié)合”命題是對“一個結(jié)合”命題的內(nèi)涵深化和路徑拓展。第一個結(jié)合內(nèi)在地包含了“第二個結(jié)合”,因為中國具體實際主要就是指中國的經(jīng)濟、政治、文化;“第二個結(jié)合”是第一個結(jié)合的基本所在,因為經(jīng)濟、政治的思想精髓都集中在文化中。二是“兩個結(jié)合”的動態(tài)性。從習近平文化思想和“兩個結(jié)合”的關(guān)系看,“兩個結(jié)合”作為馬克思主義中國化時代化的理論創(chuàng)新,并不是一個固定不變的、僅供套用的理論公式,而是具有一定的動態(tài)性,是一個從革命到發(fā)展,從互相認識到彼此契合的不斷更新、相互促進和共同進步的動態(tài)過程。三是“兩個結(jié)合”的基礎(chǔ)性。“兩個結(jié)合”實質(zhì)是通過馬克思主義在中國的實踐形態(tài)和理論形態(tài),通過打通“古今關(guān)系”、重新定位“中西關(guān)系”,為中國的理論、道路和制度夯實經(jīng)由現(xiàn)代性賡續(xù)的中國傳統(tǒng)文化之基。四是“兩個結(jié)合”的民族性。民族風格、民族特色、民族氣派是馬克思主義的個性特質(zhì),是馬克思主義在各個民族的在場方式。在推進“兩個結(jié)合”實踐進程中,要尊重各民族的民族文化,團結(jié)各民族的民族力量,增強中華民族共同體的凝聚力與向心力。

聚焦“第二個結(jié)合”對堅持和發(fā)展中國特色社會主義的重大意義。“第二個結(jié)合”的重大意義在于它是“又一次的思想解放”。一是有助于鞏固中國特色社會主義的文化根基。有學者指出,“第二個結(jié)合”是中國共產(chǎn)黨對馬克思主義中國化時代化歷史經(jīng)驗的深刻總結(jié),是對中華文明發(fā)展規(guī)律的深刻把握,表明黨對中國道路、理論、制度的認識達到新高度,表明黨的歷史自信、文化自信達到新高度,標志著黨在傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中推進文化創(chuàng)新的自覺性達到新高度。二是有助于推動中國特色社會主義的理論創(chuàng)新。“第二個結(jié)合”展現(xiàn)馬克思主義中國化時代化的理論智慧與實踐方法,打開了中華民族現(xiàn)代文明的創(chuàng)新空間,突破了西方現(xiàn)代文明框定的空間格局。中國共產(chǎn)黨必將在堅持“第二個結(jié)合”中深化中國特色社會主義文化建設(shè),賦予中國化馬克思主義理論創(chuàng)新以強大的精神和文化力量。三是有助于提升中國特色社會主義的實踐效能。有學者提出,毛澤東從建黨以來的理論和實踐就是黨進行“結(jié)合”探索的代表,對“結(jié)合”理論取得了重大的認識和實踐進展。習近平總書記高瞻遠矚提出“第二個結(jié)合”,表明我們黨的“結(jié)合”探索和“結(jié)合”理論實現(xiàn)了新飛躍,為中華民族現(xiàn)代文明創(chuàng)新空間和價值定位指明了方向。總之,“第二個結(jié)合”深化了馬克思主義基本原理同中國具體實際相結(jié)合的內(nèi)在聯(lián)系,將結(jié)合的對象深化為更基礎(chǔ)、更廣泛、更深厚的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,對在新的歷史起點繼續(xù)推動中國特色社會主義文化繁榮、建設(shè)文化強國、建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明這一新的文化使命意義重大,需要在進一步挖掘它對煥發(fā)馬克思主義蓬勃生機、增強社會主義道路自信、彰顯中國式現(xiàn)代化的世界意義方面著力。

聚焦馬克思主義和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的契合點。一是從歷史進程總結(jié)契合性。馬克思主義一開始是同中國具體實際相結(jié)合,產(chǎn)生了中國化的馬克思主義,指導中國革命、建設(shè)取得了勝利,但到一定階段之后需要更注重與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化結(jié)合,根植于中國歷史文化的沃土,成為中華文化的有機構(gòu)成,因為馬克思主義和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化之間存在的高度契合性,如中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化所蘊含的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀同馬克思主義價值觀在社會構(gòu)想、價值導向、方法論層面的主張具有高度契合性。二是從結(jié)合成果分析契合性。馬克思主義與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化之間存在本質(zhì)趨同和有機契合,并體現(xiàn)在文化層面和政治等多個層面。習近平新時代中國特色社會主義思想是當代馬克思主義,是中華文化和中國精神的時代精華,標注新時代中國共產(chǎn)黨人實踐“兩個結(jié)合”的新高度。三是從經(jīng)典著作闡明契合性。學術(shù)界普遍認為,毛澤東同志在《矛盾論》等著作中關(guān)于理論與實踐的辯證關(guān)系的認識不斷升華,既闡明了馬克思主義基本原理同中國具體實際相結(jié)合的哲理依據(jù),還蘊含著其深刻把握馬克思主義與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的契合性。還有學者分析以毛澤東同志為主要代表的中國共產(chǎn)黨人是如何創(chuàng)造中國化馬克思主義哲學,如何將馬克思主義哲學與中國實際、中華文學經(jīng)典緊密結(jié)合起來。綜上,學術(shù)界從歷史進程、結(jié)合成果、經(jīng)典著作三方面闡發(fā)馬克思主義與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的契合性,強調(diào)兩者在價值觀、文化政治層面及理論與實踐上的高度契合,但在如何將馬克思主義基本原理與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合,以及在哪些具體方面找到契合點,還需從哲學、倫理、政治、經(jīng)濟、生態(tài)、文化等維度進行深入分析。

趨勢展望

學術(shù)界對“兩個結(jié)合”的基本內(nèi)涵、結(jié)構(gòu)特征、重大意義、內(nèi)在邏輯、辯證關(guān)系、發(fā)展規(guī)律、實踐路徑以及原創(chuàng)性貢獻等方面的研究取得了豐碩成果,呈現(xiàn)百花齊放、百家爭鳴的火熱景觀,但學術(shù)化錘煉、學理性提煉和學科性建構(gòu)仍需強化。

強化學科間交叉融合,拓寬“兩個結(jié)合”研究視野。要注重交叉融合政治學、馬克思主義理論、社會學、歷史學、人類學、心理學、統(tǒng)計學、大數(shù)據(jù)、人工智能等多學科,打開“兩個結(jié)合”研究視野,多向度探索“兩個結(jié)合”的歷史經(jīng)驗、內(nèi)在規(guī)律、文化心理、民族情感等因素,創(chuàng)造性運用新一代信息技術(shù),如大數(shù)據(jù)、空間計算、生成式人工智能深度學習“兩個結(jié)合”資料。尤其是通過人工智能大模型對比分析馬克思主義經(jīng)典著作和浩如煙海的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化典籍中契合的“文化基因”,更好更快找出“兩個結(jié)合”的文化生產(chǎn)空間和推進路徑。

強化自主知識體系建構(gòu),拓展“兩個結(jié)合”研究深度。立足中國式現(xiàn)代化實踐,不斷深化“兩個結(jié)合”,是建構(gòu)當代中國自主知識體系的必由之路。堅持作為馬克思主義中國化時代化的世界觀和方法論的“兩個結(jié)合”,一方面要注重在“第二個結(jié)合”中減少“結(jié)合”原則研究性空談,把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精華和精髓進行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性運用,力求使之成為老百姓喜聞樂見且日用而不覺的新時代文化;另一方面要注重總結(jié)馬克思主義與中國實際相結(jié)合的經(jīng)驗,使之概念化、原理化和規(guī)律化,豐富和發(fā)展馬克思主義基本原理,建構(gòu)和形成自我知識體系的中國哲學社會科學。

強化國內(nèi)和國際互通,增強“兩個結(jié)合”研究時效。“兩個結(jié)合”既體現(xiàn)唯物論,又深蘊唯物辯證法精神,使中國式現(xiàn)代化展現(xiàn)出不同于西方現(xiàn)代文明的新的文明圖景和文明前景,為弘揚全人類共同價值、創(chuàng)造人類文明新形態(tài)和構(gòu)建人類命運共同體奠定了方法論基礎(chǔ)。因此,要注重對“兩個結(jié)合”研究和中華新的文明的世界意義挖掘;增強“兩個結(jié)合”研究的國際比較視野和國際話語權(quán)匯聚,比較不同國家和地區(qū)的文化和文明發(fā)展模式,探討“兩個結(jié)合”在全球化背景下的適用性和發(fā)展前景,助力中國文化“走出去”,提升新時代中國文化的國際話語權(quán),賦能講好新時代文化與文明的“中國故事”。

(作者單位:廣東省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心汕頭大學研究基地)

編輯:董麗娜

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除