推動儒家智慧在世界閃耀——霍農院士訪談錄

來源:中國孔子網作者:張懿程 2024-09-14 15:49

作為世界上唯一一個延續5000多年沒有中斷的文明,中華文明具有獨特的智慧和豐富的內涵,并且深深影響著世界。而今,以儒家思想為代表的中華文明在全球文化格局中有何重要影響?在與不同文明交流互鑒的過程中,如何更好地融入世界?……帶著這些問題,筆者專訪了歐洲科學院院士、山東大學外國語學院兼職講席教授、德國美因茨大學奧巴馬研究所創始所長、哈佛大學世界文學所顧問阿爾弗雷德·霍農(Alfred Hornung),他向我們深刻闡述了古老的東方智慧如何在世界熠熠生輝。

霍農院士接受中國孔子網專訪

張懿程:中華文明是世界上延續最久的文明,您如何評價中華文化在全球文化格局中的獨特地位以及廣泛影響?中西方文化在交流傳播中存在差異,這些差異在跨文化交流中起到了怎樣的作用?

霍農:長期以來,歐洲一直在宣揚歐洲中心論,認為歐洲視角是唯一評估和看待世界的方式。在此背景下,我們通常忽視了中國悠久歷史與文明的重要性。因此,我們有必要更多地關注中華文化的悠久歷史。

與世界上其他國家的文明相比,中華文明獨一無二的地方在于,中華文明是世界上延續最久的文明,擁有超過5000年的歷史。悠久的歷史加深了人們對文化的認同、理解和凝聚力,中華文化的核心內涵豐富,發展歷久彌堅。

從歷史的角度看,中西方文化的發展存在不平衡。長期以來,由于某種未知原因,西方視角通常認為西方文化優于東方文化,但如果深入了解東方社會和文明,這種西方自詡的文化優越性是毫無根據的。因此,我們需要更深入地研究中國歷史,從中可以挖掘多方面的精華和故事,這將有助于指引未來西方社會甚至全球社會的發展方向。我們的目標是通過對中華文化和東方文明的研究,更好地協調全球人類福祉和政治的發展。如果我們能消除中西方文化間存在多年的不平衡,世界各地的人們就可以更好地理解彼此。

張懿程:從西方國家發展的歷史沿革來看,儒家思想在東西方文化交流互鑒中起著重要作用。您在《儒家思想:美國文化基石中的中國理念》一文中深入探討了儒家思想在歐洲和美國的傳播路徑,以及其對當地文化思想的深遠影響。能否請您進一步闡述儒家思想在全球文化交融中的獨特價值和重要作用?

霍農:這必須從孔子學說及思想首次傳播到歐洲時說起。17世紀末,耶穌傳教士來到中國傳播基督教,并在這里停留了很久。他們發現這里沒有人對基督教感興趣,需要先學習中文才能與人交流。他們以為人們同樣會拉丁語,因為那是當時教會和學術界的通用語言。然而,傳教士們意識到,要與中國社會的知識分子和精英交流,必須了解孔子。于是,來自比利時、奧地利和意大利的四名傳教士決定將與孔子相關的著作翻譯成拉丁文,這就是1687年出版于巴黎、儒家思想西傳歐洲的奠基之作——《中國哲學家孔子》[該書題為《中國哲學家孔子,抑或說是用拉丁文來展現中國的智慧》(CONFUCIUS SINARUM PHILOSOPHUS,SIVE SCIENTIA SINENSIS LATINE EXPOSITA)]。這部書的出版促進了歐洲思想家主張的轉變,孔子對歐洲知識的演進有著前所未有的貢獻。一種新的主張傳播到西方,實現思想的創新、拓展和補充——這就是文化交流應達到的效果。

《中國哲學家孔子》扉頁

拉丁文版本的孔子著作受到歐洲知識分子的關注,引發了廣泛討論。我喜歡引用德國哲學家萊布尼茨的例子,他對孔子文本的回應總能引人思考。在閱讀有關孔子的相關文章后,他寫下了一篇名為《中國近事》的簡短回應,在這篇短文中,萊布尼茨提出了兩個重要觀點。他首先指出漢語是一種世界性語言,應當成為一種全球語言。如果我們當初聽從了他的建議,也許今天我們說的就是中文,而不是英語。他的第二個觀點是我們需要向中國學習。他認為歐洲人需要向中國學習,首先解決歐洲當時存在的腐敗君主制度問題。其次,萊布尼茨主張西方人和中國人之間應進行務實的交流。他認為,不僅應該有歐洲人前往中國學習,還要讓中國學者到歐洲來,傳授知識見解。他特別強調了歐洲學者和哲學家的理論取向與中國學者的實踐導向之間的區別,他認為理論和實踐應兩者并重,需要結合起來才能全面、科學。

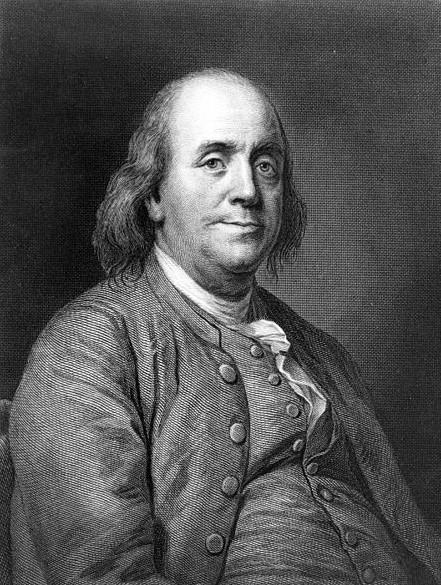

我們討論儒家思想對美國的影響,需要提及18世紀的一位重要政治家——本杰明·富蘭克林。在美國殖民地還隸屬于英國時,他常常訪問倫敦。1724年,在他18歲時,他首次前往倫敦,停留兩年。在此期間,他首次閱讀了孔子道德觀念的英文譯本,深受啟發。返回美國殖民地費城后,他在自己主辦的《賓夕法尼亞日報》中刊登了兩期文章,概括了孔子的主要思想,稱之為《孔子的道德》。在總結中,他強調了三個觀點:首先,每個人都需要自我教育,約束自己的行為(修身);其次,一旦完成自我教育,就可以影響周圍的家人(齊家);最后,只有通過前兩者的修煉,才能成為主權國家的領導者(治國)。在18世紀接下來的時間里(從殖民地時期發展到1776年建立共和國時),富蘭克林逐漸將孔子思想融入其著作中。如果我們比較《論語》和富蘭克林在《窮理查年鑒》中使用的語言,即可發現這兩者完全契合。

本杰明·富蘭克林像

值得一提的是,在富蘭克林的自傳中,他提出了13種通往道德完美的美德,其中有11種直接來源于孔子,盡管他并未明確表明這一點。從殖民地時期一直延續到共和國建立后,他的著作廣泛傳播,在學術界和美洲大陸的政治領袖中產生了深遠影響。

早在18世紀末,美國第二任總統約翰·亞當斯和第三任總統托馬斯·杰斐遜就在來往信件中深入探討了孔子的道德觀念,思考這些道德準則如何應用于美國政府的治理建設。此外,本杰明·富蘭克林也分享了經濟方面的觀點。隨后,美國的第一艘船(中國皇后號)啟程前往中國大陸,開啟了中美之間的貿易往來,將中國的器具、大米等帶回美國,也改變了當時美國的公共生活。托馬斯·杰斐遜1801年擔任總統時,在就職演說中引用了孔子的文字,這是美國歷史上的首例。

19世紀,美國作家和哲學家開始借鑒孔子的準則和教誨,比如愛默生和梭羅。在《瓦爾登湖》中,有十段引用自孔子的文字。特別是埃茲拉·龐德提出,像現代歐美詩歌應當向東方和中國文學學習。他將中國詩歌翻譯成英文,并閱讀和翻譯孔子的著作。此外,值得一提的是,1935年,在華盛頓特區新建的最高法院大樓上,刻有三位被視為世界法律和文明重要人物的雕像:中東的摩西,希臘雅典的梭倫,而左側是孔子。這彰顯了上述三位法律守護者在美國和西方法律體系中的重要地位。

張懿程:儒家文化作為中華優秀傳統文化的核心,其在海外的研究與傳播現狀如何?面臨哪些機遇與挑戰?

霍農:儒家學說通常被包含在哲學范疇內,西方傳統哲學研究往往聚焦于古希臘哲學,而忽略了對儒家學說的研究。

隨著孔子學院的建立,儒學傳播更加廣泛,世界各地學習中文、了解中華文化的興趣更加濃厚。孔子學院主要教授漢語、介紹中華文化,讓孔子成為中華文化的象征,類似德國的歌德學院。因此,從這個意義上說,孔子或多或少地概括了18世紀世界對中國的認知。孔子被視為中國的圣人,他傳播智慧,擁有宏大的世界觀,所以比其他哲學家傳遞出的價值觀要多,也更需要與世界文明進行交流。

我們雖然已經建立了讓東西方文明交流互鑒的平臺,但是孔子學院等機構的潛力并沒有完全釋放,更多地注重教授基本的語言,而沒有挖掘、傳遞出孔子思想的深刻內涵。

孔子學院應講授《論語》,挖掘影響中國2000多年、在當今社會仍然適用的內容,將儒家思想中最重要、最有影響力的精華傳播出來,比如我們應當學習孔子提倡的“敏而好學”“嚴以修身”等理念,以及“四書”中的內容。

儒學思想的演變非常有趣。但除了專門研究中華文化的哲學家外,很少有人知曉。鑒于要向更廣泛的受眾傳播文化,人們需要以更通俗易懂的形式傳播思想,讓大家更好地理解儒家思想,以及它如何影響中國社會生活。

霍農院士在山東大學授課

張懿程:在中華文化海外傳播的過程中,如何既能保持其原有的特色和精髓,又使其適應并融入當地文化環境?

霍農:任何文化的傳播,當其進入新的社會環境時,就會發生一定的文化適應與融合。遷居海外的華人建立華人街,傳承自己的文化,同時也向外界開放。因此,華人街是保留中華文化本色的典范,華人街的美食也在文化傳播中發揮了重要作用。

中華美食也是“和”文化的生動體現。相比于歐美飲食文化種類單一、往往只聚焦于一道菜,中華美食的多樣性與和諧性尤為突出。它融合了山珍海味的多樣化組合,所以也是和諧理念的體現。這也是中華文化為世界作出的貢獻,向世界各地展示歐美文化難以媲美的好客熱情、美味佳肴。

張懿程:您對中華文化的海外傳播有哪些建議或策略?

霍農:文化傳播的挑戰有一部分來自語言障礙,中文學習起來相對困難。我們可以利用數字媒介更好地傳播中國文化,特別是可以促進中文教學。許多人都認為漢字很難,因為漢字與他們自己的語言體系沒有直接聯系,如果用漢語拼音輔助,對西方人來說,閱讀漢語會更容易,同時,社交媒體也可以輔助漢語學習。

我們也可以在中國與德國、法國之間建立更多的友好關系,比如通過建立友城關系開展雙向人文交流。德國許多學校與中國建立了友好關系,并開展學生交換項目,我們已經開始在高中階段設立中文課程,這是前所未有的。通常,我們學習拉丁文、英語、法語,偶爾學習俄語,但現在新設了漢語,并且深受年輕人歡迎。我在中國參觀博物館,見識了中華文明的悠久歷史,看到了中華文明有別于歐洲文明的獨特之處,許多西方人可能難以接觸到這些資源,缺乏對中華文化的正確認知。因此,我們應該利用各種渠道和窗口,將中華文明的魅力展現給全世界。

作者簡介:

阿爾弗雷德·霍農,歐洲科學院院士,山東大學外國語學院兼職講席教授,德國美因茨大學奧巴馬研究所創始所長,哈佛大學世界文學所顧問,德國研究基金會(DFG)歐美文學評委會評委,《美國研究》系列叢書和《跨國美國研究期刊》主編,被美國研究會(華盛頓特區)授予杰出貢獻獎。曾在哈佛大學、耶魯大學、哥倫比亞大學等擔任客座教授。二十多年來與中國學界關系密切,曾受邀參加尼山世界文明論壇,多次在北京大學、中山大學、對外經貿大學等高校訪問、任教。研究領域包括中美文化、美國文學、生態文學、傳記文學、文化研究等,發表論文150余篇,專著、編著40多部,其中《生態學與生命寫作》《儒家思想:美國文化基石中的中國理念》等作品已譯成中文。

張懿程,文學碩士,尼山世界儒學中心(中國孔子基金會秘書處)綜合部研究實習員,中國孔子網編輯,主要從事中華優秀傳統文化“兩創”及傳播研究。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除