儒學是改變世界的動力——安樂哲先生訪談錄

來源:中國孔子網作者:宮英英 2024-09-11 12:49

自18歲遠跨重洋赴中國香港做交換生開始,安樂哲先生的人生軌跡就此轉變。一次為詩歌創作積累人生經驗的東方之旅,意外地開啟了他研習、翻譯、傳播中國哲學的道路。受勞思光、唐君毅等學者的影響,安樂哲對中國哲學產生了濃厚的興趣。這段早年的求學經歷,不僅塑造了他的學術旨趣,更鑄就了他致力于中西哲學對話與文化交流的終身事業。

多年來,安樂哲一直致力于向西方傳播、闡釋中國哲學,他獨創了“以中釋中”的翻譯方法,翻譯了《論語》《大學》《中庸》《淮南子》《孫子兵法》等中國經典,出版了《“生生”的中國哲學》《儒家角色倫理學》等多部著作,為西方讀者搭建了系統了解和研究中國哲學思想的學術橋梁。他先后獲得中國政府頒發的“孔子文化獎”和“中國政府友誼獎”,成為促進中西文明交流的友好使者。在采訪中,安樂哲先生始終對自己為中國哲學國際傳播方面所作的貢獻保持謙遜的態度,認為自己尚有許多工作需要去做。

安樂哲先生接受中國孔子網專訪

宮英英:如果用幾個關鍵詞來概括中國文化,您認為是什么?

安樂哲:我個人認為,如果談中國文化的特點,一個代表性的字是“禮”,禮貌的“禮”。“禮”,我們把它翻譯成ritual,ritual的意思是典禮,但典禮只是“禮”的一小部分。“禮”是家庭制度,是老師跟學生的關系,是一種社會語法,是一個social grammar(社交語法);我們知道應該站在什么地方,我們知道應該說什么,是因為有“禮”。“禮”是文化,從動物變成人的過程就是禮化,“禮”是文明化的一個辦法。

宮英英:您在翻譯中國古代典籍時,運用了許多獨特的翻譯方法,這些方法深受學術界的高度評價和廣泛認可。請介紹一下您的翻譯方法和翻譯體系。

安樂哲:我認為翻譯書籍不僅僅是翻譯文字,更是翻譯文化。text translation(文本翻譯)跟cultural translation(文化翻譯)是相關的,我將我的翻譯方法稱為比較文化詮釋學(Comparative Cultural Hermeneutics)。比較文化詮釋學需要“知己知彼,百戰不殆”,要了解另一種文化傳統,必須先理解你所持有的預先假定,這與“知己知彼”是分不開的,這是一個雙向詮釋和理解的過程。當我把中國的哲學經典翻譯成英文時,會先了解其內容,然后再翻譯,不僅是翻譯字詞,更要翻譯其中的意義、思想、內容,而挖掘內容需要用到比較文化詮釋的方法。

宮英英:您曾多次提到“一多不分”觀點,您認為儒家的“和而不同”與“一多不分”有什么異同?您如何理解儒家的“和”文化?

安樂哲:這個問題提得非常好。“一多不分”是唐君毅從《易經》中總結的觀點,其中的“一”可以理解為一個人的獨特性,“多”則是這個人的家庭、社群等。從中國古代宇宙論的角度來說,要了解一個人必須先深入了解他所處的環境。

“一多不分”是一種描述性的表達,而“和而不同”則代表一種價值判斷。“一多不分”缺了“度”的概念,“和”有“度”的含義。“一多不分”描述的是一個過程,其中“一”與“多”相互融合,沒有明顯界限,但這個過程的推動力似乎略顯不足。相對而言,“和而不同”所描述的過程性更為清晰,它強調的是在保持差異的同時尋求和諧共處。“變通”與“和而不同”在理念上具有內在的一致性,同樣,“體”與“用”之間也展現出高度的一致性。“體”是現象性的,“和”同樣是現象性的,“一”也是現象性的,所有這些概念共同構成了一個過程性的宇宙論,即它們都是“emergent”的——不斷生成、演化的過程。而“生生”正是這一過程的生動寫照,它描述了一個不斷生成、不斷變化的宇宙。

宮英英:剛剛您也提到了“生生”,您認為“生生”二字是中國哲學的核心,也一直在從事相關研究,請您簡單說明您對這個問題的看法。

安樂哲:現代很多優秀的中國比較哲學家們一直提到本體論的概念,本體論翻譯自古希臘語ontology,其中的“on”是一個永遠不改變的成分。我認為把它翻譯成本體論是不對的,因為“本”是具有生命力的。在古典文學中,“體”常被理解為具體的體現,它可以是大蒜、蘿卜或土豆等生活中的實物,都是富有生命力的存在。所以,中國的本體論并非古希臘哲學中那種永恒不變的概念。引入古希臘的本體論不僅會使中國自身的哲學變得模糊不清,而且還會混淆兩個不同的哲學傳統。因此,我們需要清晰地區分這兩種傳統,以更好地理解和研究它們。

如果說古希臘的第一哲學(first philosophy)主要是關于本體論的探討,那么中國同樣擁有自己獨特的第一哲學。中國的第一哲學強調的是“天地之大德曰生”“生生之謂易”(《周易·系辭》),是一種生生不息的概念。在古希臘哲學中,最基本的概念是“being”,對應于古希臘語中的“on”,用以描述世間萬物的存在狀態。因此,當我們說人類是“human beings”時,實際上是在強調每個人一出生就是一個現成的存在者。這個“being”是我們所有人都共有的一個屬性,它代表了某種恒定不變的特質。然而,與中國哲學強調的生命不息、變化無窮的理念相比,古希臘哲學對于“being”的理解更側重于存在的靜態和不變性。

中國傳統“生生論”是human becoming,是一種成人之道。人并非一個固定的起點,而是一個不斷成長的過程。從起初的默默無聞,通過不斷學習與努力,逐漸培養自己,最終成為一位受人尊敬的人。在這個過程中,“human”不僅僅是一個靜態的身份,更是一個動態的過程。我們的個體性并非生來就有,而是在這個過程中逐漸塑造與形成的結果。

宮英英:您在《儒家角色倫理:21世紀道德視野》一書中提到:儒家學說與個人主義相反,它尊崇的是一種角色倫理,強調關系和聯系是其中的核心思想,您如何理解中西方關于關系的不同看法?

安樂哲:這個問題提得很好。我們可以將其稱為:第一秩序關系(First Order Relations)和第二秩序關系(Second Order Relations)。第一秩序關系是關系構成性(Constitutive),交朋友被視為一種彼此創造的過程。在這種觀念下,個體的價值和身份是通過與他人的關系來定義和實現的,如家庭關系、社群關系、朋友關系等。

第二秩序關系強調個體的自足性。以古希臘哲學中的“human beings”為例,每個人作為一個獨立的“human being”,無論我們經歷何種變化或活動,我們始終保持著“human being”的本質。比如,當我與你成為朋友時,這種友情關系屬于第二秩序關系,即便我們因某種原因吵架并分開,你依然是你,我仍然是我,我們各自的“human being”身份并未因此改變。這就凸顯了第一秩序與第二秩序關系的區別:第一秩序涉及個體之間的交往與互動,而第二秩序關注的則是個體自身的本質和自足性。

《儒家角色倫理:21世紀道德視野》書影

宮英英:也就是說,中國哲學可能更強調“我”和“你”的不同。

安樂哲:對,你說得不錯。中國哲學中的友誼觀念,強調朋友之間的差異性是建立友情的起點,反映了中國傳統文化中“和而不同”的觀點。在西方哲學中,友誼始于彼此的相同,視朋友為“第二個我”,側重于朋友間的相似性,將朋友視為能夠映照自我、確認自身道德品質的一面鏡子。

宮英英:您對推動張祥龍、孫向晨等學者的“家哲學”有興趣,您認為“家哲學”的當代價值主要是什么?

安樂哲:從文化的角度來說,個人主義意識形態是當代世界最大的問題。當今世界許多重大問題都需要國際間緊密的合作才能得到有效解決,所以我們要跳過個人主義的概念,承認我們之間的互相關系,這不僅是人的互相關系,也是國家間的互相關系。所以中國沒有辦法解決全球變暖的問題,美國沒有辦法,歐洲也沒有辦法,只有合作才能成功。

宮英英:中西文明之間的對話與交流,對于增進相互理解、促進世界和平與發展具有重要意義。尼山世界文明論壇已經連續舉辦了九屆,為中國哲學的國際傳播和交流提供了重要平臺。在這樣的國際性論壇中,您認為中國哲學應如何更好地發出自己的聲音?

安樂哲:我個人認為,中國古代儒學與亞里士多德在各自文化傳統中都扮演著至關重要的角色,如果要進行兩者之間的比較,應該從最基礎的概念出發。西方世界觀、宇宙論都與亞里士多德的思想有關聯。在19世紀后半葉,尼采在其作品中提出“上帝死了”,這句話表達了對亞里士多德所代表的永恒不變觀念的排斥,主張一切皆可變通且處于不斷變化之中。西方的思維方式、語言是有本體論性的預先假定,將亞里士多德哲學與中國古代儒學進行比較是理解差異的良好起點。

面對全球性的困境,我們不應消極地等待西方指揮,而應積極把握儒家傳統的核心價值,如共享、包容以及“己欲立而立人”等理念。我們需要深刻認識和承認人類社會之間的緊密聯系,從而有效應對人類共同面臨的嚴峻挑戰。

困境與問題有著本質的不同,問題可以通過方法找到解決方案,而困境則需要我們的深刻覺醒才能有效應對。這種覺醒不僅要求我們改變行為方式,更需要我們重新審視和調整我們的價值觀念,才能真正達到目標。儒學正是我們推動這種覺醒與改變進而改變世界的強大動力。

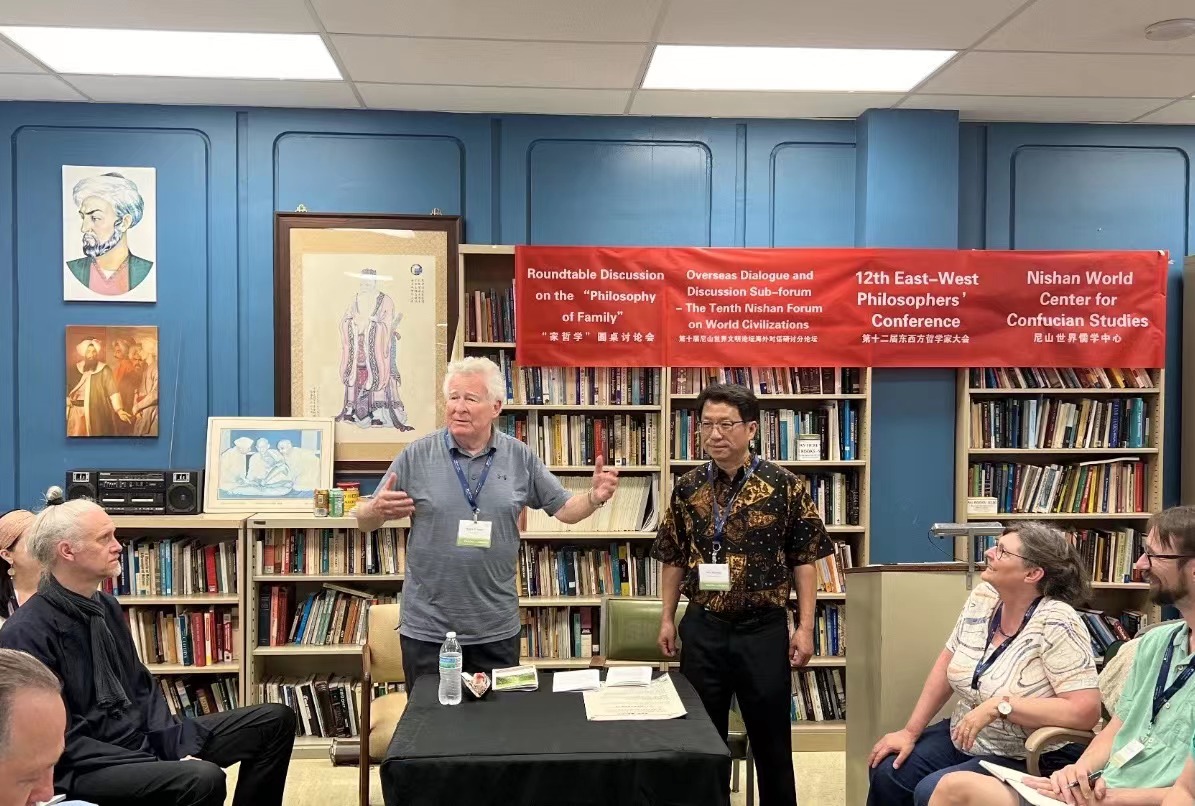

安樂哲先生參加第十二屆東西方哲學家大會

宮英英:您曾被授予“孔子文化獎”“中國政府友誼獎”等獎項,被稱為“中國文化的傳播者、闡釋者”。您對想要向西方傳播好中國文化的中國學者有什么建議?

安樂哲:雖然我曾榮獲這些獎項,但我認為自己做得還不夠好。隨著經濟的蓬勃發展,一個嶄新的中國不斷崛起。然而,從大多數外國人的視角來看,他們直到大約2005年才真正意識到中國政治、經濟力量的日益增強。由于之前對中國的忽視,外國對中國的了解并不充分。這種不了解往往會引發恐懼。因此,外國“敲打”中國的現象在一定程度上是一種自然反應。但我們不必過于焦慮,五年過去了,中國依舊在;十年過去了,中國依然強大;二十年過去,中國仍然屹立不倒。我們要有耐心和信心,逐步將中國的傳統文化傳播到世界各地。

最初將中國傳統文化介紹到外國的是西方傳教士,他們在翻譯過程中,將“天”譯為大寫的Heaven,將“義”譯為righteousness,這些都不可避免地受到了西方宗教概念的影響,導致后來西方眼中的中國形象往往并非真實的中國。隨著中國的崛起,外國對中國的興趣日益濃厚。中國的目標應當是追求像唐朝那樣的盛世,但如果我是一個中國人,我追求的不是簡單地回到唐朝,而是希望我們能夠創造出一個新的唐朝,吸引更多外國人來到中國,深入了解真實的中國。

宮英英:如果從文化的角度來說,語言類的學者,是不是也應該有義務翻譯好中國的文化?

安樂哲:對,過去的翻譯多是與宗教概念有關,我們現在需要做的,是讓中國講述自己真實的故事,這正是當前應該解決的問題。

宮英英:隨著中國文化在西方掀起熱潮,越來越多的海外學者開始研究中國哲學,您對學習中國哲學的西方學者有什么建議?

安樂哲:維特根斯坦曾說,語言的界限即世界的界限。我撰寫了兩本書,一本是《經典儒學核心概念》,另一本是《先秦儒家哲學文獻譯解》,都是很好的學習中國哲學的工具書——如果談道,道就是道;如果談天,天就是天;如果談人,人就是人——最大程度還原中國哲學思想的本來面貌。西方學者學習中國哲學必須學習并掌握這些核心詞匯與概念,才能更深刻領悟其中的內涵與意義。

《經典儒學核心概念》書影

《先秦儒家哲學文獻譯解》書影

編輯:宮英英

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除