中國實學研究會和合文化專業委員會成立大會在京舉辦——實現和合文化與實學研究的融通

來源:中國孔子網作者:彭永捷 朱康有 2024-04-30 12:45

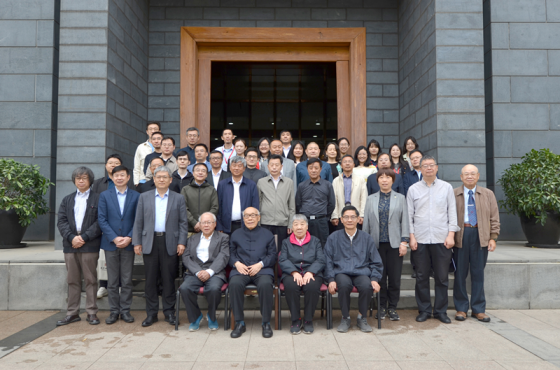

?4月28日,由中國實學研究會主辦、中國人民大學孔子研究院承辦的“和合學與哲學創新”學術座談會在中國人民大學國學館召開,和合學創始人、中國人民大學榮譽一級教授、孔子研究院名譽院長張立文先生出席會議,40余名來自京內外的學者參加了座談。

張立文指出,“和合學”是在同師生相互探討、學界批評中集大家之智、大家之力構建并完善起來的。提出自己的學術觀點并始終堅持獨立思考,是理論工作者的一個品質。和合學體系的深化、和合文化的擴展,與中國實學研究的開放性和包容性融合以后一定會有大的發展。

中國實學研究會會長、中共中央黨校(國家行政學院)哲學部教授王杰指出,21世紀以來,“和合學”逐步為學界和社會所認同、所推崇,和合文化的研究形成了以張立文先生為核心的學術隊伍,同實學研究攜起手來必將壯大對中華優秀傳統文化資源的開掘與轉化工作。

中國社會科學院教授李甦平指出,和合學更加充實了實學的哲學基礎。張立文先生從人類五大沖突與矛盾的化解出發,根據中國哲學的資源提煉出和合理論。中、日、韓、越等東亞社會有共同或相似的文化底蘊,實現和合具備歷史的基礎。

中國人民大學哲學院教授宋志明指出,如同孟子的性善論偏重思辨和理想、荀子的性惡論偏重現實和致用,和合學與實學的結合就是一個理論務“虛”與致用務“實”的過程,或將開辟各自研究的新境界。

中國哲學史學會副會長、中國人民大學國學院教授向世陵指出,“和合學”在中國學術界產生了很大影響。未來要用和合學融通其他學術,改變學界“各說各話”的困境;要注重社會層面的推廣,為解決社會現實中的“不和合”提供有效的解決策略,促使和合的真正實現。

中國青年政治學院常務副校長陸玉林指出,和合學的發展經歷了三個階段:2005年以前,從學界到政界逐步認同、肯定;2006年以后和諧社會、和諧世界理念的提出,形成共識;2014年中華優秀傳統文化的時代價值之一“尚和合”的提出,進入主流話語體系。“和合學”今后的發展更應注重現代學理的建構。

中國人民大學國學院院長楊慶中指出,和合學的逐步構建過程顯示了張立文先生是一個仁智勇兼備的學者;不僅能夠以“自己講”開創哲學體系的建構,而且知行合一,將其形成為身心生命的一部分,堪稱晚輩學人之楷模。

中國人民大學孔子研究院院長彭永捷指出,“和合學”的創立對于闡釋“和諧社會”“人文奧運”的理念都曾發揮過重要影響,成為自主知識體系的一個范例。近年有學者將和合學運用于經濟學、社會學、教育學的研究,一些地方政府亦將和合學與社會治理緊密結合,未來應把和合學推進到人文社會科學領域。

中國實學研究會副會長、天津大學研究員朱康有指出,“和合學”不僅有比較成熟的思想體系,而且對當代中國的外交和國際理念、社會建設產生了深刻的影響,具有“實學”的品格。和合學與實學結合,提出了新的“和合實學”探索方向。

中華孔子學會老子學研究專業委員會常務副會長、中國人民大學哲學院教授曹峰指出,老子思想中包含著對社會和諧的追求,與和合學的出發點與目標是一樣的,老子學研究在某種意義上也是一種和合學研究。應創辦會刊、建立網站平臺、開設和合學專門課程,發揮和合學的社會影響。

臺灣元智大學中國語言研究所所長詹海云指出,張立文先生體現了“和合”人格風范并達到“立德、立言、立功”的成就,中國實學研究會幾任會長也在“人大學脈”引領下取得了斐然成果。如何找出實學與和合學連接點,應成為和合文化專業委員會日后努力探索的方向。

中國人民大學孔子研究院教授林美茂、副教授劉增光分別主持了會議。人民出版社編審方國根,中國社會科學院研究員洪軍,中國政法大學教授俞學明、王心竹,北京市大興區《大興報》總編兼社長衛東海,中國石油大學(華東)教授張瑞濤,上海社會科學院研究員張志宏,天津社會科學院研究員張永路、副研究員李會富,北京市委黨校副教授陳欣雨,溫州市龍灣區委常委、宣傳部長陳永霖,溫州市和合文化研究會會長柳升高等出席會議并作發言。

適逢張立文先生九十華誕,北京大學儒學研究院、中國政法大學國際儒學院、河北美術學院以及溫州市龍灣區委區政府、《溫州大典》編纂與研究中心、溫州市社會科學聯合會、臺州市社會科學界聯合會等單位發來賀信。

中國實學研究會秘書長徐治道宣讀了成立中國實學研究會和合文化專業委員會的批復。經第一屆會員大會表決通過,選舉產生了以張立文為名譽會長、彭永捷為會長的中國實學研究會和合文化專業委員會組成人選。

編輯:翟凌宇

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除