古籍裝幀的形制演變與匠心之美

來源:中國文化報作者:孫叢叢 2024-04-24 09:22

古籍是中華民族重要的文化遺產,是中華文明的精神家園。在歷史長河中,書籍生產材料與工藝的發展衍生出不同的裝幀形制,其中既凝結著勞動人民的智慧,也彰顯了匠心之美。

早在距今約3500年前的殷商甲骨文中,就有表示書籍的“冊”和“典”字。《尚書·多士》中有“惟殷先人,有冊有典”的記載。進入周代,我國古代文化迎來一個嶄新階段。除刻字甲骨外,西周時期青銅器銘文不斷發展,漢字的表達功能有了長足進步,都為正式典籍的產生奠定了基礎。自周平王東遷洛邑,歷史進入春秋時期,隨著王室控制力減弱、文化中心下移,“天子失官、學在四夷”的局面逐步顯現,日益活躍的學術氛圍推動了典籍從形式到內容的進步。史載,為創立私學、編寫教材,孔子“刪詩書、定禮樂、修春秋、序易傳”,《詩》《書》《禮》《易》《春秋》等流傳至今。及至戰國,諸子百家著書立說,文學、醫學、天文學等不斷發展,進一步促進了書籍創作。從功用來說,這一時期的典籍已脫離了早期的檔案記述性質,體現出鮮明的闡述思想、宣揚主張等方面的作用。零散的甲骨辭卦、篆刻于青銅器或玉器上的文字等,記述的內容尚不系統、完備,但隨著“書于竹帛”以記“先王之道”,產生了我國古籍較為穩固的形態,早期的裝幀方式也隨之登上歷史舞臺。

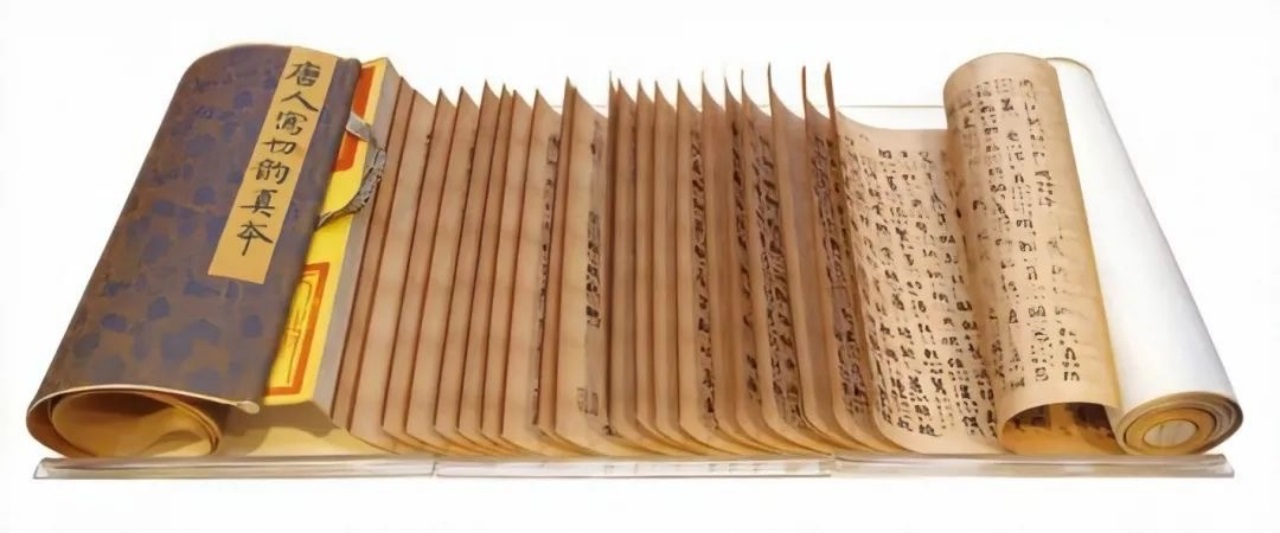

龍鱗裝的唐吳彩鸞寫本《刊謬補缺切韻》(故宮博物院藏)

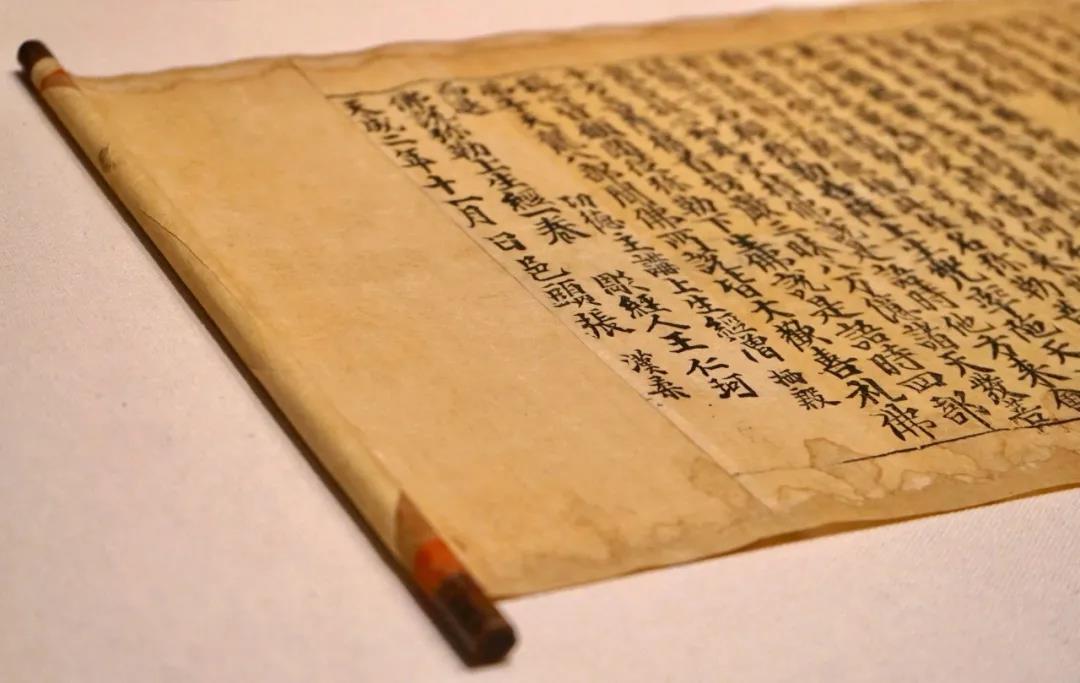

卷軸裝的后唐天成二年(927年)刻本《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經》(中國國家圖書館藏)

春秋戰國之際的禮制匯編《儀禮》記載:“束帛加書將命,百名以上書于策,不及百名書于方。”意指百字以上的長文,要寫在簡策上,若文章不足百字,則寫在方牘上。可見,當時的人們就能編簡成策,用于禮儀往來或申述主張。

在古代書籍以竹木為載體的數千年里, 簡策被廣泛使用,并逐漸形成獨特的裝幀格局,對后世影響深遠。古人編簡成策大致采用兩種方式,一種是在竹木簡上端鉆孔,單繩穿連;另一種則視竹木簡長短,用兩道或三道繩編連。為減少正文磨損,編簡時,古人會留下空簡(贅簡),在其背面上端豎寫篇名、下端題書名,便于歸類和檢索。文章寫好后,以最末一簡為軸向前卷起,篇名、書名正好顯露在外。卷好的簡策捆扎之后,或裝在帙里,或盛在筐篋中。簡策的卷收形制,在很大程度上推動了帛書卷子裝、紙書卷軸裝的出現與流傳。

帛書與竹木簡長期并行,對此,王國維認為“至遲亦當在周季”,縑帛即作為書籍的載體出現。帛書卷子裝模仿簡策的卷收形制,大致根據竹簡的寬度以墨筆或朱筆畫成(也以烏絲或朱絲織成)界格,稱作烏絲欄、朱絲欄,其名沿用至今。帛書卷收時,一般會粘一條兩三厘米寬的竹片在書尾,以此為軸心從尾向前卷成帛卷。值得一提的是,縑帛作為書籍載體,雖有質地柔軟、便于攜帶等特質,但因價格昂貴,流通范圍較窄。后世的考古發掘中,竹木簡書的出土數量要遠遠多于帛書,也可看作這方面的實證。

漢代以來,造紙術得以發明、改進、流傳,但紙作為書寫載體并未迅速取代簡牘和帛書,而是與之并行使用數百年,到晉代才得到普遍推廣。紙書出現后,從書寫到制卷沿襲了簡策和帛書卷子裝的形制,發展出卷軸裝,在兩晉、南北朝、隋唐等很長一段時期內得以廣泛應用。

卷軸裝典籍“攬之則舒,舍之則卷,可屈可伸”,雖攜帶便利,然久而久之,會遇到卷舒的困難,從而影響閱讀效率。出于不同的社會文化需求,人們對應用已久的卷軸裝進行改進,探索出經折裝、旋風裝等新的書籍裝幀樣式。

經折裝受印度梵夾裝的影響,在裝幀時先把書頁粘接,再按一定行數和寬度均勻地左右連續折疊,并在前后加裝書皮。此種形制曾隨著佛教的盛行而廣泛流傳。在卷軸裝繁榮的唐代,旋風裝亦為解決書籍翻檢不便的問題提供了可能。從故宮博物院珍藏的唐寫本王仁昫《刊謬補缺切韻》可見,其外表仍是卷軸裝式,內中書頁卻錯落相積,除首頁因完全裱于底紙不能翻動外,其余均能逐頁閱讀兩面文字。旋風裝狀似龍鱗,風格獨具,雖未能廣泛普及,卻與經折裝一樣,為推動卷軸裝改進發展及向冊頁形制轉化起到了重要作用。

北宋以后,隨著雕版印刷的普及,既適合一頁一版特點又便于閱讀的蝴蝶裝應運而生。它將印好的書頁有字的一面朝里對折,折口向右集齊作書背,再以一張厚紙作為書皮包裹書背。蝴蝶裝的書籍翻閱起來如同蝴蝶振翅,但顯而易見的缺點是書頁對裱較為浪費紙張,閱讀時會遇到兩頁空白。于是,包背裝一反蝴蝶裝倒折書頁的方法,將印好的書頁正折,字面向外、折口向左、余幅向右形成書脊。它把空白頁折在里面,用紙捻穿訂,再包上書衣,外形美觀,也很好地解決了蝴蝶裝有空白頁和書頁容易散落的問題,在南宋后期尤其是元明清時期被廣泛應用,像明代《永樂大典》等都采用此種裝幀方式。

明代中后期以來,為解決紙捻用久后容易斷開的問題,線裝書出現并很快流行。線裝與包背裝在內頁裝訂上方法相同,只是在裝裱書皮時前后各用一紙,以鎖線的方式把書頁連同書皮一起裝訂成冊,既不易散脫,又方便重訂,因此成為明清時期的主流裝幀形制,也是古籍裝幀技術史上的集大成者。

古籍裝幀形制的演變,與各個歷史時期的文化背景、科技發展等息息相關,也傳遞著不同時代的人們對于簡約、美觀、實用等內涵的共同追求。這些設計理念與精工技藝仍影響著當下的書籍印裝,并吸引人們從浩繁卷帙中汲取智慧、開闊視野、陶冶性情。

編輯:翟凌宇

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除