從青睞到生產(chǎn):中國瓷器在法國的足跡

來源:光明日報作者: 2025-03-24 10:16

在中法文化交流史中,中國瓷器曾經(jīng)發(fā)揮過重要的橋梁作用。早在14世紀(jì),中國瓷器就已經(jīng)作為貴重禮品輾轉(zhuǎn)進(jìn)入法國上流社會,但數(shù)量稀少。16世紀(jì)初,葡萄牙人率先航海來到中國沿海地區(qū),拉開了中國瓷器大規(guī)模傳入歐洲的序幕。17世紀(jì),荷蘭人和英國人先后主導(dǎo)了東西方貿(mào)易,而瓷器正是他們販運的大宗貨物。中國瓷器通過這些國家間接地輸入法國,并且成為法國王室及貴族鐘愛的收藏品。法國國王弗朗索瓦一世更是以大量收藏中國瓷器而聞名。他還熱衷于將中國瓷器進(jìn)行再加工,例如在瓷器外部鑲嵌金銀珠寶,或者加裝精美的金屬框架,使其更符合法國宮廷的審美標(biāo)準(zhǔn)。這種披上法國文化外衣的中國瓷器,顯現(xiàn)出中西文化交融的獨特魅力。

17世紀(jì)末訥韋爾生產(chǎn)的中國風(fēng)青花碟 資料圖片

1698年3月,法國東印度公司首次派出的“安菲特利特號”帆船從法國拉羅歇爾港啟航,10月抵達(dá)廣東沿海。1700年1月26日,“安菲特利特號”滿載著茶葉、瓷器、絲綢等中國商品從廣州返航,8月3日回到法國路易港。幾天后,船上的商品被分批拍賣。拍賣會上從中國直接運回的各種貨物,激起了法國社會對中國的熱情,181箱瓷器更是成為拍賣會上的搶手貨。藝術(shù)家蓋拉爾特意繪制了“安菲特利特號”商品拍賣會的水彩畫,形象地記錄了當(dāng)時熱烈的場景。在這幅收藏于巴黎盧浮宮博物館的名畫上,可以看到展示于拍賣會上的中國瓷器。

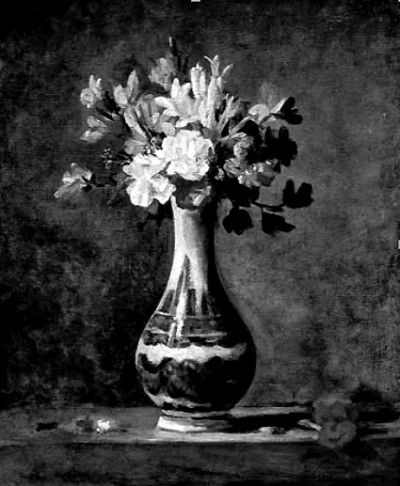

“安菲特利特號”是第一艘從法國直接到達(dá)中國的法國商船,標(biāo)志著中法兩國進(jìn)入大規(guī)模物質(zhì)及文化交流的時代。此后,越來越多的中國瓷器被輸入法國。中國瓷器釉面細(xì)膩,色澤光潔,造型別致,成為法國上層社會追捧的奢侈品。來自遙遠(yuǎn)東方的珍稀瓷器,不僅代表著異國風(fēng)情,而且還象征著雄厚的財力,安逸的生活,高雅的品位。17—18世紀(jì)反映法國貴族生活的許多油畫中,經(jīng)常將中國瓷器作為點綴。宮廷畫家夏爾丹在其靜物畫中,多次描繪精美的中國瓷器,強(qiáng)調(diào)其質(zhì)感與色彩。油畫中的中國瓷器成為一種無形的文化符號,象征著法國人對異國風(fēng)情和奢侈生活的追求。

中國瓷器在法國深受歡迎,日益增長的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過進(jìn)口量,出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。在此背景下,法國人也開始模仿中國瓷器,嘗試制作本土瓷器。位于法國中部的訥韋爾在法國陶瓷工業(yè)史上占據(jù)著重要地位,是法國最早生產(chǎn)彩陶的地區(qū)之一。“彩陶”又稱“釉陶”,指的是一種上釉的陶器,其特點是在燒制過程中,陶器表面涂有白色的錫釉,然后再在釉面上手繪裝飾圖案,再次燒制以固定圖案。訥韋爾的陶匠們盡力模仿中國瓷器的造型、色彩及紋飾。在器型上,陶匠們大量制作中國式的盤、壺、杯、碗和瓶等。花瓶之類主要用于裝飾,其功用與中國的相同。但也有的器型在功用上發(fā)生了變化,例如中國主要用于盛放熟食的碗,在法國則被用于盛放色拉。在裝飾上,訥韋爾彩陶大量借鑒中國青花瓷的元素,包括花卉、鳥類、魚類等自然景觀,以及園林建筑、人物形象等。但在亭臺樓閣等中國式建筑中往往出現(xiàn)歐洲式城堡,而穿著中國式服飾的人物又經(jīng)常具有卷發(fā)、高鼻等歐洲人的特征。還有的中國式盤子上面,出現(xiàn)了希臘羅馬神話或《圣經(jīng)》故事的繪畫。在色彩上,訥韋爾彩陶模仿中國青花瓷的藍(lán)白配色,大量使用藍(lán)色釉料在白色背景上繪制細(xì)致的圖案,有時也加上紫、黃、綠等色彩,以增強(qiáng)裝飾效果。

夏爾丹以中國青花瓷膽瓶為主題的靜物油畫作品 資料圖片

融合著東西方文化的訥韋爾彩陶暢銷法國,風(fēng)靡一時,在17世紀(jì)后半期進(jìn)入輝煌時期。到18世紀(jì),面對日趨激烈的國內(nèi)外市場競爭,訥韋爾彩陶由于創(chuàng)新不足而逐漸失去高端市場,轉(zhuǎn)而生產(chǎn)廉價產(chǎn)品。訥韋爾在法國制陶業(yè)中的主導(dǎo)地位,先后被魯昂、塞弗爾等制陶中心所取代。但在今天的國際拍賣市場上,訥韋爾彩陶依然是深受歡迎的藝術(shù)珍品。

光潔精美的中國瓷器,激起了訥韋爾陶匠們的仿制熱情。但由于他們不知道中國瓷器的原料配方及燒制工藝,所以并不能燒制出真正的瓷器。事實上,從16世紀(jì)開始,歐洲人就在探究中國瓷器的制作奧秘,并且出現(xiàn)了各種充滿傳奇色彩的說法。18世紀(jì)前期,法國來華傳教士殷弘緒通過在瓷都景德鎮(zhèn)的實地調(diào)查,終于獲知關(guān)于瓷器關(guān)鍵配方及制作工藝的真實信息。1712年,殷弘緒把自己的考察結(jié)果寫成信件寄給巴黎的友人。他告訴法國人,瓷器制作的奧秘在于使用了高嶺土和白墩子這兩種特殊的原料。此信于1717年公開出版。1722年,殷弘緒再次寫信寄回巴黎,主要介紹瓷器制作的一些重要工藝。殷弘緒還把自己搜集到的高嶺土和白墩子樣本隨同此信一起寄回歐洲。這封信于1724年公開出版。有關(guān)陶瓷制造工藝的專業(yè)文獻(xiàn),當(dāng)時僅有明代宋應(yīng)星《天工開物》中的“陶埏”篇,有清一代的陶瓷業(yè)專書尚未問世,殷弘緒的長篇書簡,可謂繼宋應(yīng)星之后的專業(yè)探究,更是法國乃至歐洲關(guān)于陶瓷工藝研究的開創(chuàng)性文獻(xiàn)之一。

殷弘緒的這兩份信件,對當(dāng)時剛剛起步、還在苦苦探尋制造工藝和奧秘的歐洲瓷器業(yè),簡直是如沐甘霖的及時雨,深受歐洲人的廣泛關(guān)注,不僅在法國不斷被重印,而且還被譯成其他文字出版。根據(jù)殷弘緒信件中的內(nèi)容,法國人到處尋找與高嶺土相仿的瓷土。經(jīng)過種種努力,1767年終于在法國中部的利摩日發(fā)現(xiàn)了類似的瓷土,法國的瓷器制作隨之誕生,并且成為法國的一個重要產(chǎn)業(yè)。利摩日也成為法國的瓷業(yè)中心,被譽(yù)為“法國的景德鎮(zhèn)”。

中國瓷器遠(yuǎn)涉重洋進(jìn)入法國后,備受人們的青睞。它不僅豐富了日常生活,而且還激發(fā)了藝術(shù)靈感,催生出了新的產(chǎn)業(yè)。中國瓷器在法國的足跡,從一個側(cè)面折射出中國文化對法國的影響。通過對中國元素的吸收和再創(chuàng)造,訥韋爾、魯昂、塞弗爾、利摩日等地的法國陶瓷工匠,創(chuàng)造出獨具藝術(shù)價值的陶瓷作品。這些作品不僅在當(dāng)時的法國社會中引發(fā)廣泛的關(guān)注,也對后來的法國裝飾藝術(shù)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

編輯:宮英英

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除